CSRレポートを使って選ぶ力を身につけよう!

就活では最初の企業選びがもっとも大事!

これから皆さんが就活をするうえでもっとも大事なことは何だろう。自己分析?面接対策?志望動機?もちろんどれもやっておくべきことだが、もっとも大切なことは企業選びではないだろうか。何をやっている会社なのか、どのような仕事ができるのか、人材教育や研修制度は整っているのか、福利厚生や給与はどうなのかなど、さまざまな基準を検討して入社したい会社を絞りこんでいく。企業選びは、まさに就活の根幹部分にあたるといってもいいだろう。

ところが、リクナビなどの就活サイトを利用した採用活動が続く現状では、学生は膨大な数の企業の中から就職先を選ばなければならない。誰もが聞いたことのある名の知れた企業は競争が激しく、最近ではブラック企業のことも気になる。

そこで必要になるのが「選ぶ力」である。何をやっているのかわかりにくいが実は世界シェアNO.1のBtoB企業、環境配慮や社会貢献に注力しながら着実に業績を伸ばす中堅企業、そして、小さくてもキラリと光る技術力で信頼を集める中小企業など、目を向けるべき企業は枚挙にいとまがない。

こうした気付きを得て自分なりのモノサシを身につけたいのであれば、会社案内やホームページなどからの表面的な情報収集だけではなく、CSRレポートや有価証券報告書(有報)を丁寧に読みこみ、「企業で働く」というイメージをしっかりと持つことがその近道となるはずだ。

CSRレポートや有価証券報告書はこう使う!

企業が発行するさまざまな媒体資料のなかで、企業研究に使えるのは主に

(1)CSRレポート

(2)アニュアルレポート

(3)有価証券報告書

(4)決算報告資料

の4つだ。それぞれの特長は下の表にまとめたが、この特集では、CSRレポートと有価証券報告書にフォーカスし、それぞれの媒体の活用のしかたを紹介する。

企業研究に使える4媒体の特長

CSRレポート

環境、社会、ガバナンス(企業統治)という非財務の観点から企業活動をまとめた年次報告書。大手・上場企業を中心に1,000社を超える企業が発行している。取り組みの範囲や報告書のまとめ方によって「環境報告書」や「社会・環境報告書」としている企業もある。

アニュアルレポート

主に海外の株主や投資家に向けて財務情報などをまとめた年次報告書。対象が上場企業に限られるため、発行社数はCSRレポートよりも少ない。近年はCSRの内容も含めた統合レポートを発行する企業も増えている。

有価証券報告書

上場企業などに対して国への報告を義務付けた開示資料。定量・定性にかかわらず企業に関するあらゆる情報を網羅している。作成する書式が決まっているため、資料として比較検討しやすい利点がある。

決算報告資料

上場企業が決算発表時に報告する財務資料で、証券取引所の自主規制に基づく「決算短信」や、会社法の規定に基づく「決算公告」がある。

CSRレポートの活用方法

多くのレポートに目を通すことで共通点や相違点が見えてくる

CSRレポートは、想定読者や誌面構成などを各社が自由に決めて編集していることから、比較検討が難しい側面がある。Webですべての情報を報告し、冊子で内容を絞ったダイジェスト版を発行したり、逆にすべての情報を冊子に盛り込んだりするケースもある。ただ、多くの企業がさまざまなガイドラインやガイダンス※を参考に制作していることから、一定の比較は可能だ。特定の業種の数社だけを読むのではなく、できるだけ多くのレポートに目を通すことで、業種を問わず共通して抱える課題や解決方法に向けた取り組みの違いが見えてくるだろう。

※ レポート制作のガイドラインには環境省「環境報告ガイドライン」やGRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン」が、また、ガイダンスには社会的責任に関する国際規格「ISO26000」などがある。

CSRレポートで何がわかる?

上記で取り上げたCSRレポートは「NTTドコモグループ CSRダイジェスト2013」です。

有価証券報告書(有報)の活用方法

データは過去5年ぐらいを複合的に見るようにしよう!

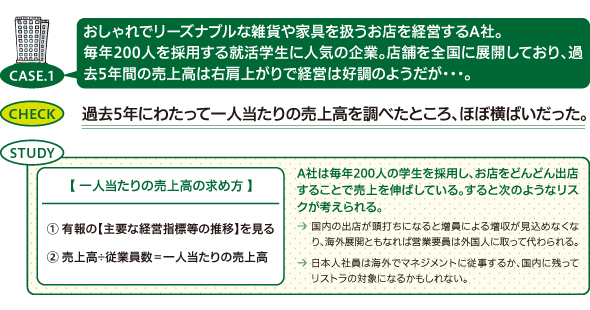

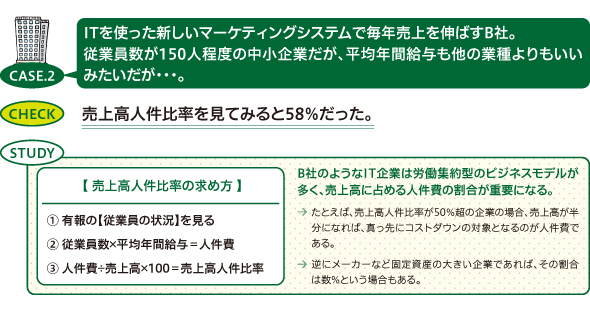

有報は、どの企業も書式が決まっているため比較がしやすいのが特徴。企業研究では次の項目を見るようにしよう。〈企業の概況〉にある(1)【主要な経営指標等の推移】と(2)【従業員の状況】、〈事業の状況〉にある(3)【対処すべき課題】、(4)【事業等のリスク】、(5)【研究開発活動】の5つの項目だ。また、データを見るときは、過去5年分ぐらいのデータに目を通して推移を見たり、複数のデータを使って新たなデータを導き出したりすることが重要になってくる。

有報で何がわかる?